PREMESSA

Il nostro obiettivo è quello di condurre il visitatore alla scoperta delle diverse espressioni dell’arte contemporanea Messinese. Infatti, questo portale web permette al visitatore di accedere ad informazioni, immagini video ed audio, riguardanti l’offerta turistico-culturale sull’arte contemporanea della città. Inoltre, esso ambisce a divenire un incubatore d'arte contemporanea, per mezzo del quale sarà possibile associare ad ogni luogo, identificato da un grande valore nel campo storico, artistico e culturale, una particolare enfasi, rendendolo unico e carico di pathos. Cosa aspetti? Buona navigazione alla scoperta dell' arte contemporanea Messinese!

CONTENUTI IN EVIDENZA

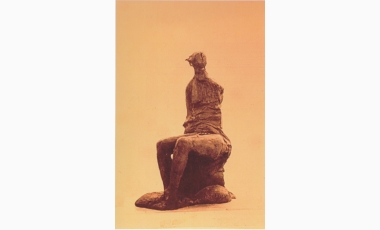

Realizzata nel 1573 dallo scultore carrarese Andrea Calamech, la scultura commemora Giovanni D’Austria, figlio naturale di Carlo V, e vincitore della battaglia di Lepanto (1571). Il condottiero è rappresentato in giovane età, all’epoca poco più che ventenne, indossa l’armatura spagnola, nella mano destra regge il bastone del comando, mentre con il piede sinistro calpesta il capo mozzato di Alì Bassà, comandante della flotta turca. Nel basamento marmoreo si trovano quattro tavole di bronzo che ricordano la costituzione della lega contro i Turchi, la data di partenza da Messina, la data della battaglia e il ritorno in città, nonché un bassorilievo con la disposizione delle navi durante la battaglia.

Scritto e diretto in occasione del 90° Anniversario del catastrofico terremoto di Messina, il corto Tre case, di Nicola Calì, è stato prodotto nel novembre 1998 dalla cooperativa messinese Entr’acte, fondata nel 1981 dal regista Francesco Calogero. L’opera, che segna l’esordio di Calì dietro la macchina da presa, vince il premio come miglior cortometraggio nella terza edizione del Messina Film Festival (1998) e, l’anno dopo, si aggiudica il premio speciale della giuria al Festival di Casteggio e un riconoscimento nella kermesse Immagini a confronto.

Lungo la via Garibaldi l’edificio presenta, al piano terreno, un lungo corpo di fabbrica addossato all’edificio principale che risulta così arretrato rispetto all’allineamento degli altri isolati della palazzata. La caratterizzazione dell’edificio è affidata alle sue superfici ricoperte in massima parte da un minuscolo mosaico di tesserine di colore giallo o viola. Anche in questo caso la struttura in c.a. risulta denunciata all’esterno da una successione di paraste che scandiscono le facciate dell’edificio.

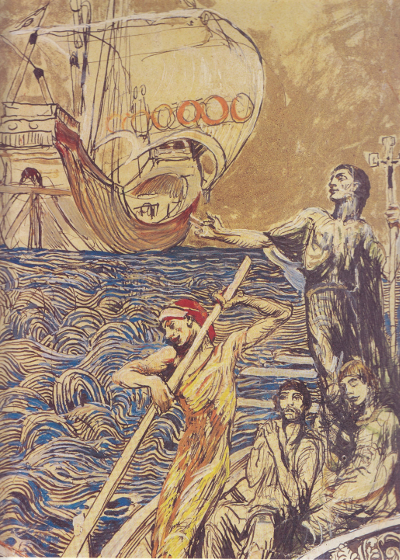

L’Opera dei Pupi è un particolare tipo di teatro delle marionette che si affermò stabilmente nell’Italia meridionale e soprattutto in Sicilia tra la seconda metà dell’Ottocento e la prima metà del Novecento. I pupi siciliani si distinguono dalle altre marionette essenzialmente per la loro meccanica di manovra e per il repertorio, costituito quasi per intero da narrazioni cavalleresche. Le marionette del Settecento venivano animate dall’alto per mezzo di una sottile asta metallica collegata alla testa attraverso uno snodo e per mezzo di più fili, che consentivano i movimenti delle braccia e delle gambe. In Sicilia, nella prima metà dell’Ottocento, un geniale artefice di cui si ignora il nome escogitò gli efficaci accorgimenti tecnici che trasformarono le marionette in pupi: egli fece in modo che l’asta di metallo per il movimento della testa non fosse più collegata ad essa tramite uno snodo, ma la attraversasse dall’interno e, cosa ben più importante, sostituì il sottile filo per l’animazione del braccio destro con la robusta asta di metallo, caratteristica del pupo siciliano. Questi nuovi espedienti tecnici consentirono di imprimere alle figure animate movimenti più rapidi, diretti e decisi, e perciò particolarmente efficaci per imitare sulla scena duelli e combattimenti, che tanta parte avevano nelle storie cavalleresche.

Esistono in Sicilia due differenti tradizioni dell’Opera dei Pupi: quella palermitana, affermatasi nella capitale e diffusa nella parte occidentale dell’isola con la Famiglia Cuticchio, e quella catanese con don Gaetano Crimi, il quale aprì il suo primo teatro nel 1835. Le due tradizioni differiscono per dimensioni e peso dei pupi, per alcuni aspetti della meccanica e del sistema di manovra, ma soprattutto per una diversa concezione teatrale e dello spettacolo, che ha fatto sì che nel catanese si affermasse un repertorio cavalleresco ben più ampio di quello palermitano e per molti aspetti diverso. I Pupi riccamente decorati e cesellati, con una struttura in legno, avevano delle vere e proprie corazze e variavano nei movimenti a seconda della scuola di appartenenza in palermitani o catanese. La differenza più evidente stava nelle articolazioni: leggeri e snodabili i palermitani (comunque difficili da manovrare), più pesanti e con gli arti fissi i catanesi (ma più semplici da manovrare).

Il puparo curava lo spettacolo, le sceneggiature, i pupi, e con un timbro di voce particolare riusciva a dare suggestioni e ardore alle scene epiche rappresentate. I pupari, pur essendo molto spesso analfabeti, conoscevano a memoria opere come la Chanson de Roland, la Gerusalemme liberata e l'Orlando furioso. Oggi operano ancora la Famiglia Napoli a Catania e la Famiglia Cuticchio a Palermo, mentre a Messina alla tradizione della Famiglia Gargano vanno aggiunti i Cimarosa, i Curcio e la Compagnia Marionettistica dell’Ippogrifo, guidata dal maestro Francesco Cortese, detto Gigi, erede di un’arte appresa dal padre Ettore.