PREMESSA

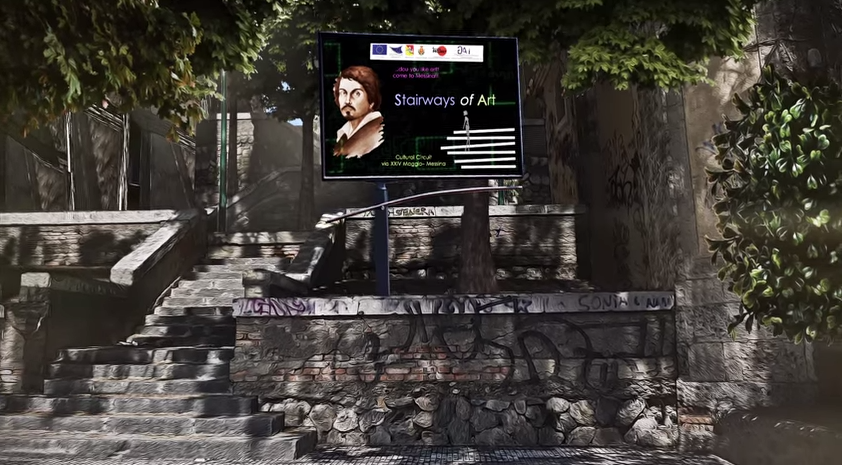

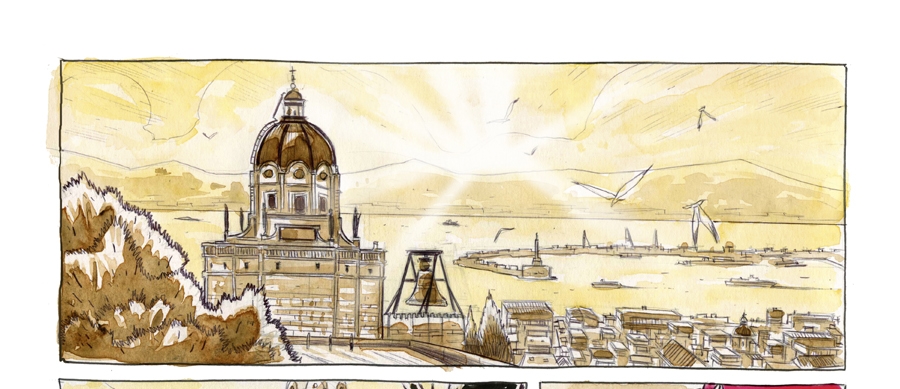

Il nostro obiettivo è quello di condurre il visitatore alla scoperta delle diverse espressioni dell’arte contemporanea Messinese. Infatti, questo portale web permette al visitatore di accedere ad informazioni, immagini video ed audio, riguardanti l’offerta turistico-culturale sull’arte contemporanea della città. Inoltre, esso ambisce a divenire un incubatore d'arte contemporanea, per mezzo del quale sarà possibile associare ad ogni luogo, identificato da un grande valore nel campo storico, artistico e culturale, una particolare enfasi, rendendolo unico e carico di pathos. Cosa aspetti? Buona navigazione alla scoperta dell' arte contemporanea Messinese!

CONTENUTI IN EVIDENZA

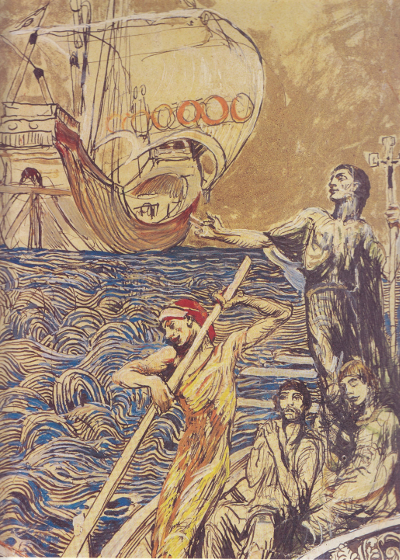

L’Opera dei Pupi è un particolare tipo di teatro delle marionette che si affermò stabilmente nell’Italia meridionale e soprattutto in Sicilia tra la seconda metà dell’Ottocento e la prima metà del Novecento. I pupi siciliani si distinguono dalle altre marionette essenzialmente per la loro meccanica di manovra e per il repertorio, costituito quasi per intero da narrazioni cavalleresche. Le marionette del Settecento venivano animate dall’alto per mezzo di una sottile asta metallica collegata alla testa attraverso uno snodo e per mezzo di più fili, che consentivano i movimenti delle braccia e delle gambe. In Sicilia, nella prima metà dell’Ottocento, un geniale artefice di cui si ignora il nome escogitò gli efficaci accorgimenti tecnici che trasformarono le marionette in pupi: egli fece in modo che l’asta di metallo per il movimento della testa non fosse più collegata ad essa tramite uno snodo, ma la attraversasse dall’interno e, cosa ben più importante, sostituì il sottile filo per l’animazione del braccio destro con la robusta asta di metallo, caratteristica del pupo siciliano. Questi nuovi espedienti tecnici consentirono di imprimere alle figure animate movimenti più rapidi, diretti e decisi, e perciò particolarmente efficaci per imitare sulla scena duelli e combattimenti, che tanta parte avevano nelle storie cavalleresche.

Esistono in Sicilia due differenti tradizioni dell’Opera dei Pupi: quella palermitana, affermatasi nella capitale e diffusa nella parte occidentale dell’isola con la Famiglia Cuticchio, e quella catanese con don Gaetano Crimi, il quale aprì il suo primo teatro nel 1835. Le due tradizioni differiscono per dimensioni e peso dei pupi, per alcuni aspetti della meccanica e del sistema di manovra, ma soprattutto per una diversa concezione teatrale e dello spettacolo, che ha fatto sì che nel catanese si affermasse un repertorio cavalleresco ben più ampio di quello palermitano e per molti aspetti diverso. I Pupi riccamente decorati e cesellati, con una struttura in legno, avevano delle vere e proprie corazze e variavano nei movimenti a seconda della scuola di appartenenza in palermitani o catanese. La differenza più evidente stava nelle articolazioni: leggeri e snodabili i palermitani (comunque difficili da manovrare), più pesanti e con gli arti fissi i catanesi (ma più semplici da manovrare).

Il puparo curava lo spettacolo, le sceneggiature, i pupi, e con un timbro di voce particolare riusciva a dare suggestioni e ardore alle scene epiche rappresentate. I pupari, pur essendo molto spesso analfabeti, conoscevano a memoria opere come la Chanson de Roland, la Gerusalemme liberata e l'Orlando furioso. Oggi operano ancora la Famiglia Napoli a Catania e la Famiglia Cuticchio a Palermo, mentre a Messina alla tradizione della Famiglia Gargano vanno aggiunti i Cimarosa, i Curcio e la Compagnia Marionettistica dell’Ippogrifo, guidata dal maestro Francesco Cortese, detto Gigi, erede di un’arte appresa dal padre Ettore.

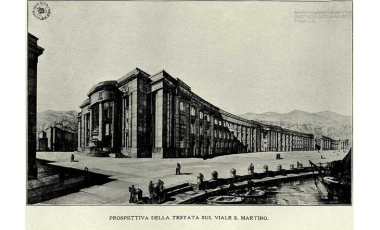

La Galleria Santa Marta-Santa Maria attraversa la città al di sotto della collina del Noviziato e possiede due ingressi. La galleria tradizionalmente attribuita ad epoca borbonica, forse in parte scavata al tempo della realizzazione della Caserma Sabato, ha un accesso (S.Marta) localizzato sulla via Santa Marta e l’altro (S.Maria) lungo la via Giovanni Pascoli, alla confluenza con via Stefano Protonotaro. Ambedue gli ingressi sono curati nei dettagli ma il maggiore è sicuramente quello lungo la via Pascoli che, in corrispondenza, si articola in uno slargo che permette di apprezzare la fattura della porta monumentale. L’epoca di realizzazione è l’anno sedicesimo dell’era fascista (1937) come si può desumere dall’iscrizione in pietra a rilievo posta a destra dell’ingresso di Santa Maria di via Pascoli.

Gli isolati I e II furono edificati a partire dal 1937. Il progetto è opera di Giuseppe Samonà e Guido Viola che collaborarono insieme anche ad altri interventi. (Cardullo F., 1999). Il primo dei due isolati asseconda la curva della via V. Emanuele risultando vagamente trapezoidale mentre il secondo dei due isolati ha uno sviluppo lineare. La loro configurazione formale è affidata ad un ordine gigante che incornicia con elementi in pietra il passaggio coperto tra i due edifici che, in qualche modo, ricorda una delle porte della vecchia palazzata distrutta dal terremoto.